La Edad Media comienza en el año 476 (siglo V) con la caída del Imperio Romano y termina en 1492 (siglo XV) con el descubrimiento de América. Es una época de la historia caracterizada por el inicio del dominio de la Iglesia Católica sobre todos los aspectos de la vida. La producción del arte en este periodo es financiada y encargada por la Iglesia.

El arte medieval temprano reflejó las diferencias entre el desarrollo de la religión católica en Occidente y el Imperio Bizantino en Oriente. El periodo artístico desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el año 1000 se denomina Prerrománico. A partir de esta época se desarrollan el arte Románico y el arte Gótico.

Por medio de la pintura y escultura se tenía como objetivo enseñar al pueblo la palabra de Dios, ya que la gran mayoría era analfabeto.

El arte visigodo apareció en el siglo V en España, cuando este pueblo instaura el reino hispano visigodo. Mientras el arte bizantino produce espléndidos monumentos en Occidente, en España, este arte es mucho más sencillo, busca imitar los viejos monumentos romanos y las creaciones bizantinas.

Los templos visigodos, después de la segunda mitad del siglo VI, son de planta de cruz latina o griega, formada por un rectángulo del que sobresale la cabecera, con una o tres capillas, alas a los lados y pórtico a los pies. Se construyen con arcos de herradura, muros de sillares regulares montados a hueso o grapas, sin contrafuertes; cubiertas con bóvedas de cañón (peraltadas) y de aristas, columnas y capiteles.

La escultura es decorativa, con motivos geométricos, vegetales y animales; las escenas del Antiguo y Nuevo Testamento son muy escasas.

El Románico

El arte románico abarca en Europa desde finales del siglo X hasta el XIII. Se utiliza el término románico porque sobre todo la arquitectura tenía similitudes con la arquitectura romana. Fue creado por la Iglesia Católica Romana y la gran Orden Benedictina.

La arquitectura es la rama artística más desarrollada en el arte románico. Se construyen templos, iglesias, monasterios, castillos, abadías y murallas. En la arquitectura se ve ampliamente la influencia del arte romano, con elementos del bizantino e islámico. Se caracteriza por la grandiosidad de sus edificaciones. Son edificaciones austeras, sencillas y sólidas. En esta época el arco de medio punto es el empleado para formar las bóvedas de cañón que sostienen la techumbre. Los muros eran muy gruesos para evitar los derrumbes. Los vanos son escasos y muy pequeños. Las techumbres al principio eran de madera y más tarde de piedra. La decoración se concentra en los pilares, las portadas y las cornisas. La torre no podía faltar en las iglesias románicas. La planta era de cruz latina, con un número impar de naves, siendo la central más amplia que las laterales. Los capiteles están decorados con escenas y personajes bíblicos.

Las pinturas narraban de manera simple la palabra de Dios. En la pintura las figuras son bidimensionales, se presentan de modo frontal, no tienen profundidad, el fondo es liso, toda la atención se concentra en la figura. Todas las figuras son de tamaño y altura muy similares para indicar que todos los hombres son iguales ante Dios. La distribución es jerárquica, para distinguir los personajes de mayor importancia. Emplean colores muy intensos para representar de manera muy expresiva las figuras y los personajes. Las principales técnicas eran: al fresco, al temple y pintura de cera.

Planta de la catedral de Gerona

La escultura, aunque no de manera tan notable como la arquitectura, aplica los mismos términos para enseñar la palabra sagrada. Se observan elementos bizantinos, persas y árabes. En los relieves, la diferencia de tamaño indica la importancia de la figura representada. La expresión de la figura, en ocasiones, es muy exagerada, y en otras muy plana. El resultado final es tosco y rígido.

Ejemplos de catedrales románicas en España: Gerona, Tarragona, Santiago y San Isidoro en León, entre otras.

El Gótico

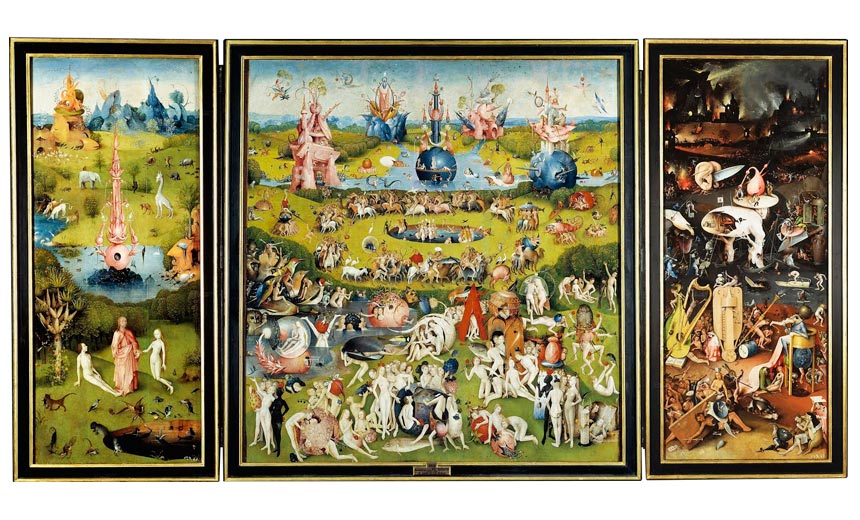

El término gótico se refiere al arte desarrollado en Europa durante la Baja Edad Media, entre el románico y los comienzos del Renacimiento. Este arte sigue siendo pagado por la Iglesia, de modo que todos son temas religiosos. Al final del gótico empiezan a aparecer figuras profanas.

A diferencia del románico, en el que Dios se representa como una figura temible y justiciera, en el gótico se representa un Dios paternal, amable, misericordioso y cercano.

Se considera que el gótico nació en Francia (1137) con la construcción de la iglesia de San Denis. La principal forma de expresión del gótico fue la arquitectura. Los ejemplos más destacados son la catedral de Notre Dame, en Francia, la catedral de Colonia en Alemania y las abadías de Canterbury y Westminster en Inglaterra. Las nuevas técnicas de construcción permiten abrir grandes ventanales, llenos de cristales de colores por los que entra la luz, formando un efecto embriagador como única fuente de luz. Durante este periodo los vidrios se convirtieron en la principal forma de decorar el interior de las iglesias. En Italia las enormes ventanas nunca llegaron a convertirse en una forma de decoración. En su lugar, los murales y frescos y otras formas de pinturas continuaron decorándolas. En esta época, el artista individual no se conocía, las obras las hacían los gremios al mando de un maestro en su taller.

El empleo de las figuras es cada vez más realista. Se usa la perspectiva en las pinturas. Las técnicas más empleadas en la pintura del gótico fueron el temple y el óleo, que permiten un acabado más preciso que el fresco.

A partir del siglo XIII, los pintores representan al ser humano con mayor precisión, reflejan sus sentimientos y las figuras son más reales.

La escultura se empleó sobre todo en la decoración de las fachadas de las catedrales. Los materiales son piedra, madera policromada, marfil o metal. El tallado de la piedra es más realista que en el arte románico, con más profundidad y cuerpos más precisos.

Predomina el naturalismo idealizado. Se dota de volumen a los cuerpos para incrementar las expresiones y el movimiento.

Además de las estatuas, monumentos y la decoración de fachadas, se desarrolla un nuevo tipo de esculturas, sepulcros, púlpitos y sillas del coro que emplean madera. La escultura es en relieve, sobre las fachadas y sobre las tumbas. En las fachadas principales o pórticos de las iglesias se tallan sobre la roca generalmente figuras para decorar la entrada. En el tímpano (zona central de la puerta ) se continúa representando como en el románico: el juicio final y el pantocrátor. En las jambas de las puertas se tallan estatuas de santos, apóstoles, evangelistas y otras figuras de la Iglesia.

Las columnas presentan capiteles donde se narra la vida de santos o pasajes de la Biblia.

El retablo es una invención del arte gótico y se divide en calles verticales, siendo la central más grande, y en pisos horizontales. Suelen combinarse esculturas con pinturas. El diseño de relieves para sepulcros adquiere cierto desarrollo, puesto que es signo de prestigio e importancia de la vida del difunto.

Las figuras de los muros no están incrustadas en ellos, sino que sobresalen. Presentan dos temas preferentes, el Cristo crucificado y la Virgen con el niño.

La arquitectura gótica se diferencia notablemente de la románica. En la románica los techos eran redondeados, los muros gruesos y las ventanas escasas. En cambio, en la gótica, el techo se eleva, los muros se adelgazan y se abren grandes ventanales que inundan de luz el interior. Para repartir el peso de los muros se construyen elementos fuera de la catedral (contrafuertes).

En el interior todo parece más frágil y ligero; en cambio, en el exterior, todo se ve mucho más grande y decorado con gran variedad de relieves y esculturas. El peso no se apoya todo en los muros como en el románico. Los arcos de medio punto se sustituyeron por los arcos ojivales o apuntados, y esto permitió hacer estructuras más altas y estrechas. El techo abovedado también permite repartir el peso y elevar la altura. Las gárgolas son un elemento gótico muy reconocido. Se trata de un elemento muy funcional y decorativo a la vez; son cabezas de criaturas monstruosas por las que se desaloja el agua de los tejados.

Las catedrales góticas están consideradas como grandes obras de arte.

Ejemplos de catedrales góticas en España: Burgos, León, Salamanca y Sevilla, entre otras.

Mercedes Gozálvez